こんにちは^^

今回の記事は、

突如襲ってきた、立っているのが精いっぱい。

何をしても痛みが出るほどの腰痛。

患者さんご本人曰く、

「命の危険を感じるほどの激痛」

そんな腰痛をたった一回の施術で普通に歩いて帰れるほどに改善させ、

4回の施術でほとんど痛みが出ないという状態までもっていくことができた。

一般的には奇跡ともいえるようなことを

どのようにして起こすことができたのか、

についての記事です。

もし、あなたが今、

日常生活がまともに送ることができないほどの

激痛に悩まされていたとしても

この記事を読んでいただければ、

「改善するかもしれない。」

と希望を持っていただけるかと思います。

そのためにも、

私が先日担当した患者さんを例に

お話をお伝えいたしますね。

まず、とてつもない激痛に襲われてしまったNさんの

実際のクチコミを読んでいただければと思います。

54歳の男性です。

身の危険、大げさに言えば命の危険すら感じた突然の激しい腰痛を、

1週間、4回の施術でほぼ全快と思える状態に治していただきました。

(あと1週間ぐらいは様子を見て最終判断します笑)

1回目

痛みが発生した翌日、座る事も出来ず、寝そべる事も出来ず、

痛みに襲われながら立っているのが精いっぱいという状態で、

今日絶対に何とかしなければ、との危険を感じて電話をしました。

幸い当日中に施術していただき、帰りには痛みは驚くほどに減りました。

行く前は、自分はこの先どうなってしまうのか?と不安でいっぱいでしたが、

まさか1時間後には普通に歩いて帰れるとは。

2~4回目

とは言えまだまだ残っている、かつ、場所や症状が変化している痛みについて、

どこが、どのように、どういう時に痛いのかを、

出来る限り具体的に、詳しく先生に伝えようと努めました。

結果、施術後には伝えた痛みが無くなっていました。

施術後には無くなっていた痛みですが、

その後時間が経てばまたぶり返しては来ます。

しかしそのぶり返しは日ごとみるみる弱くなり、

すっかり、あの身の危険を感じた痛みから解放されました。

増田先生、本当にありがとうございました。

なかたに鍼灸整骨院さんは、15年ほど前から評判のいい整骨院として知っていました。

当時は小学生だった野球少年の息子がいまして、界隈では有名でした。

今回初めてお世話になりましたが、迷いなく電話して良かったです。

2年前に移転されたという現在の店舗がまたすごい。

間違えて高級ホテルの扉を開けた?と思うほどです。

あの落ち着いた空間は、痛みを抱えて不安な患者にとって

とても安心感を与えてくれると思いました。

Nさん、とても丁寧なクチコミを書いていただき、ありがとうございます。

Nさんは来院された日の前日に腰に痛みを感じ始めたとのことでした。

はじめはそこまで痛くなかったのですが、

徐々に痛みは増していき、

座っても、寝ても、歩いても、何をしていても激痛が走るようになってしまい、

唯一、痛みがマシになるのが、立っている時という状態で来院されました。

問診時、

一目見て、とてつもない痛みがあるなとわかるくらいに

Nさんは辛そうな表情をされていました。

お身体を確認したところ、

Nさんの状態はかなりひどく、

正直なところ、簡単ではなさそうだなと思いました。

ただ、Nさんからは、

「明日も仕事があるので、何とかしてほしい。」

という思いで来院したとお伺いしたので、

とにかく日常生活ができることを目標に施術をしました。

そして、結果は冒頭でもお伝えした通り、

何をしても激痛が走る腰痛が、

歩いても、座っても、寝ても大丈夫というところまで

もっていくことができました。

施術後のNさんは、

痛みが大幅に軽減され、不思議そうな顔をされていました^^

ただ、長時間座っていると痛みが出てくるなど、

まだ症状が残っているところもありましたが、

その後、合計4回の施術をしたことで、

ほとんど痛みがないという状態まで改善させることができました。

いかがでしょうか?

ほんの少しでも、「自分の激痛も改善するかも」

と思っていただけましたか?

では、ここからはいかにして

このような結果を出すことができたのか、

について解説していきますね。

なぜ命の危険を感じるほどの激痛がたった4回で解消されたのか?

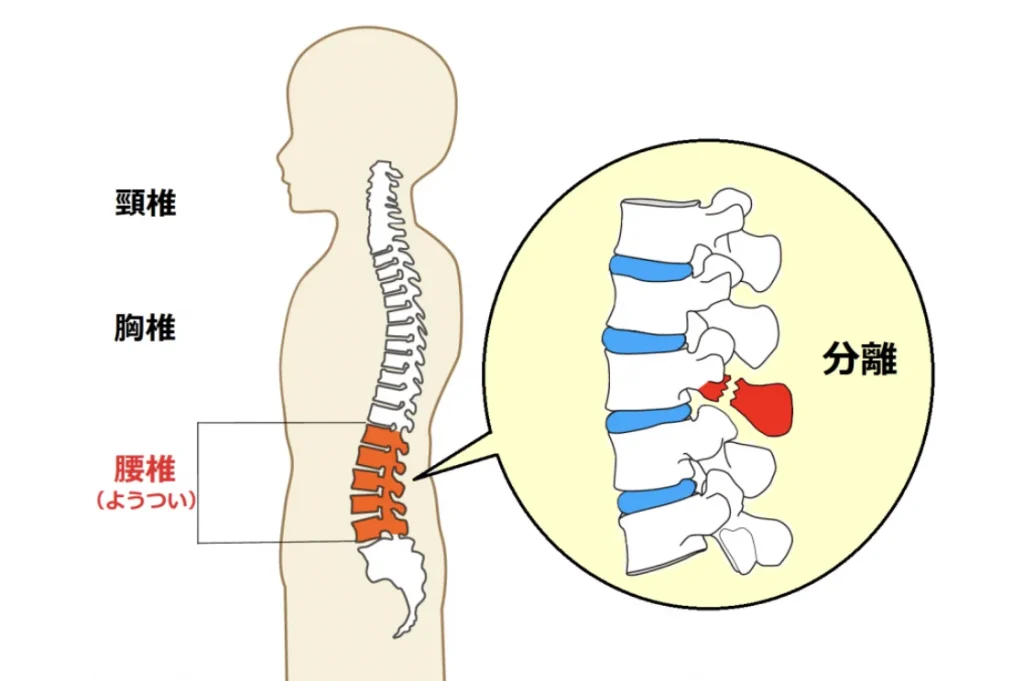

腰の痛みがあれば、腰痛とひとくくりにされてしまいますが、

その原因は多岐にわたります。

そのため、早期改善をさせるためには、

その原因が何か、ということを正確に把握しなければいけません。

では、今回のNさんの場合、

動けなくなるほどの激痛を引き起こした原因はなんだったのでしょうか?

それは、

「股関節とその周囲の強い炎症」

と

「坐骨神経の絞扼」

の2つが同時に引き起こされてしまっていたのです。

この2つの原因を正確に把握できたことが、

たった1回の施術で効果を出すことができた大きな要因になります。

この状態把握がずれてしまうと、

施術結果は大きく変わってしまいます。

我々は、この原因を探す力が優れているからこそ、

通常ではありえないとされる結果を残すことができているのです。

また、我々は

少数精鋭治療家集団®は

この原因さえ把握することができれば、

対処することができる技術力をもっています。

このように、

圧倒的な、鑑別能力と技術力を持ち合わせていることで、

Nさんをたった数回の施術でほとんど痛みがでないというところまで、

改善させることができました。

いかがでしたでしょうか?¥

なぜ、たった1回の施術でここまでの結果を出せたのか、

そしてたった4回の施術で、

「ほぼ痛みがない」

というところまで進めたのか。

理解していただけたでしょうか?

「どこに行っても治らない激痛から解放されたい!」

「原因不明の激痛で悩んでいる」

そんなあなたはぜひ、

下記のバナーから勇気をもってお問い合わせください。

たとえ、どんなにつらい状況でお困りであっても、

改善へ導いてみせましょう🙂🙂🙂

感謝。